住まいの性能

FP工法と気密性能

まるで魔法瓶のような住まい

業界トップクラスの家づくり

「FPの家」 は

高性能で丈夫な「箱」

夏涼しく冬暖かい。

いつでもどこでも長期快適住宅な理由

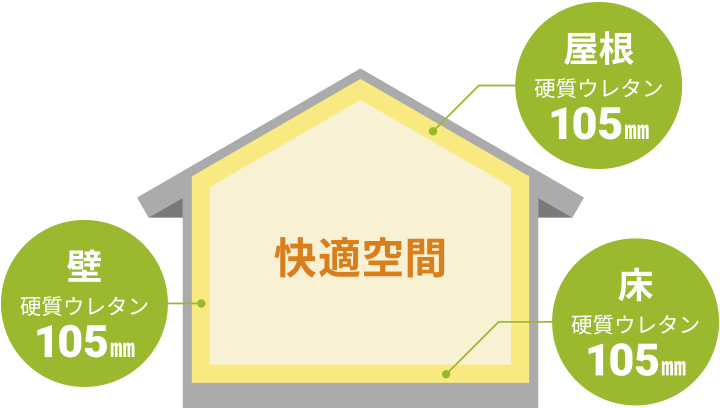

「FPの家」の自由設計に必要不可欠なのが、快適な日常生活を包み込む住まいの優れた性能です。「FPウレタン断熱パネル」で隙間なくぴったりと囲まれることにより、高い断熱・気密性能や効率的な換気能力を発揮。一年中どの季節でも、どのような間取りでも、まるで陽だまりの下にいるような心地よさをもたらしてくれます。

快適さと頑丈さを併せ持つ素材の秘密

「FPの家」の壁は、木枠と一体成型した「FPウレタン断熱パネル」を柱と柱の間に組み込んで構成しています。パネルの内部に筋かいを付けたものや、構造用面材を貼ったものなど、その種類や大きさは用途によってさまざま。高性能断熱材としての活躍はもちろん、地震などから家を守る構造材としても優れた性能を発揮します。

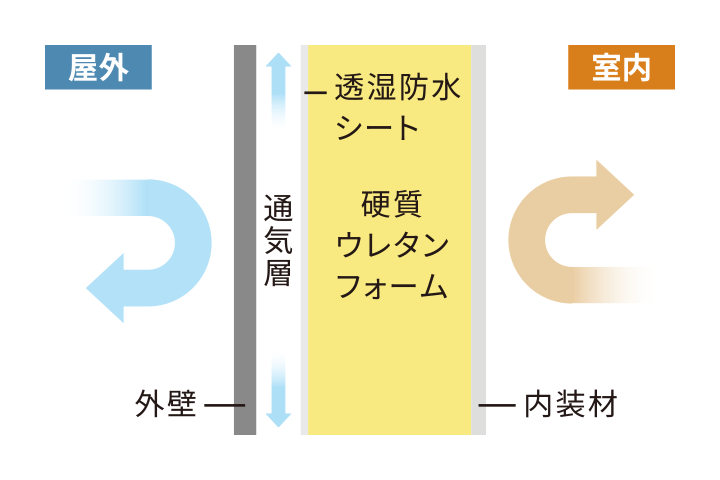

優れた防水性で結露を防ぐ

硬質ウレタンフォームは、水に強い性質を持つためパネル自体が湿気を吸収して劣化する可能性がほぼありません。外壁には、通気層を設け空気の流れを生み出す効果と、精度の高い気密施工によって、壁の内部に湿気の侵入を許さない仕様に。家にダメージを与える壁内結露の不安を解消し、住まいをしっかりと末長く守り続けます。

隙間が生じない徹底された気密施工

パネルは隙間なく敷き詰められ、気密テープを使って隙間をふさぎます。配管や配線の施工時に生じる隙間には、ウレタンフォームを注入した上で、気密テープを使う徹底した仕上げを施しています。優れた耐水性も備えており、床上浸水を防ぐ効果も期待できます。

自然を感じる素材で足元から心地よく

「FPの家」の床は、壁や屋根と同様に断熱効果の高い断熱材で構成されています。肌ざわりのよい質感を意識したフローリング素材と組み合わせることにより、床暖房を設置しなくても、じんわりとしたあたたかさが足元を優しく包み込んでくれます。

「FPの家」は全棟

トップクラスの気密性能

高気密/C値

最高値0.1㎠/㎡

平均値 0.39㎠/㎡

「FPの家」は工事完了後、お引き渡しの前に一棟ずつ気密測定を実施。相当隙間面積(C値)の基準値は1㎠/㎡以下に設定しています。「FPの家」の全国の実測平均値は0.39㎠/㎡という、一般的な住宅の基準値の1/20という高いレベルです。もし基準値を超えた場合は徹底的に原因を検証し、業界トップクラスとなる気密性の高さを保証しています。

正確な施工

柱とのクリアランス1㎜の組み上げ精度

「FPウレタン断熱パネル」と柱の間のクリアランス(=隙間)は、わずか1㎜程度という高い精度。施工現場で職人がハンマー(掛矢)を使用して、ぴったりとパネルをはめ込んでいく必要があるほどです。クリアランスを最小限とすることで、高い気密性を実現できます。

気密処理

コンセントボックスや配管なども対策

床・壁・屋根※に組み込まれた「FPウレタン断熱パネル」は全て気密テープによって密閉されます。また、コンセントボックスや配管部分、開口部廻りや貫通する金物には、ウレタンフォーム吹付けを行ない気密テープを施工。どんな隙間も見逃さない、徹底した気密処理を行っています。

※屋根の断熱処理については、異なる断熱材を使用する場合もあります。

全棟に気密測定を実施

経年変化の少ない優れた気密性能

気密の測定は、専門の技術を持った気密測定技能者が、一棟ずつ装置を使って丁寧に行っています。「FPの家」は、性能劣化のほとんどない「FPウレタン断熱パネル」を使用しているので、気密性能も経年変化が非常に少なく、快適な住み心地を長く保ちます。

24時間計画換気で

いつでも快適な室内環境

換気回数

0.5回/1時間

●建築基準法の換気回数

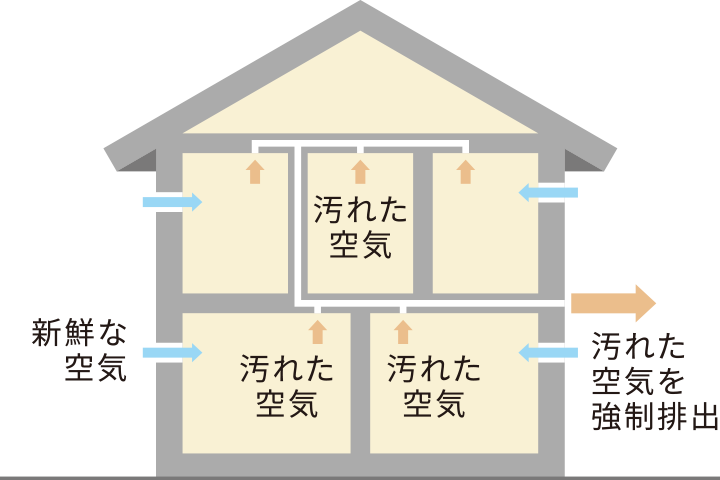

計画換気とは、部屋の中の空気の流れを、計画的にコントロールすることです。家族の人数やライフスタイルを考慮しながら、リビング・居室・風呂・トイレなどの空間ごとに必要な換気量を計算します。「FPの家」は優れた気密性のおかげで換気システムが高いレベルで効率的に働き、家の中の空気がいつでもキレイな状態に維持されます。

換気は高断熱と高気密な住まいとの

相乗効果を発揮

高い断熱性と気密性は、計画換気システムは本来のチカラを発揮します。気密性が低く隙間が多い家では他の穴から空気が漏れてしまい、部屋全体のスムーズな空気循環ができなくなり、部屋ごとの温度にバラつきができたり、汚れた空気も留まったままになってしまいます。

汚れた空気はもちろん

結露の原因となる湿気やほこりも排出

計画換気では、気になるニオイや汚れた空気の他にも、結露の原因となる湿気もまとめて外へ排出しています。また、室内では空気が絶えず循環しているので床や棚にホコリが溜まりにくく、掃除の手間が半減。クリーンな室内を容易に保つことができます。