ZEHとは、高断熱・高気密な構造に再生可能エネルギーを組み合わせ、快適な暮らしと省エネを両立させる住宅のことです。

最近では、住宅展示場やハウスメーカーの広告などで「ZEH」の言葉を目にする機会が増えましたが「一般的な省エネ住宅とどう違うのか」「具体的にどんな特徴があるのか」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ZEHの定義や国が推進する背景、種類、導入することで得られるメリットまでをわかりやすく解説します。

ZEHとは

ZEHとは、住まいで使うエネルギーよりも、創り出すエネルギーの方が多い、またはその差が実質ゼロになる住宅のことです。高断熱・高気密な住宅性能に加えて、省エネ設備や太陽光発電などの再生可能エネルギーを組み合わせることで、エネルギーの自給自足を目指します。

もともと、2008年ごろにアメリカで「新しい省エネ住宅モデル」として注目を集め、日本でも2014年に策定された第4次エネルギー基本計画から本格的に国の政策に組み込まれました。その後も、政府のエネルギー戦略に沿ってZEHの普及が進んでいます。

環境負荷の軽減に貢献できるだけでなく、光熱費の節約など経済的なメリットも大きいことから、ZEHは次世代住宅の新たなスタンダードとして位置づけられています。

ZEH住宅は年々増加中

現在、ZEH住宅は特別な存在ではなく、一般的な住宅の選択肢として定着しつつあります。注文戸建て住宅におけるZEHの普及率は2023年度時点で40.2%に達し、毎年着実に増加しています。その背景には、省エネ基準の義務化に加えて、電気代やガス代の上昇、さらに環境への意識の高まりがあり、今後もZEHの需要の拡大が見込まれます。

株式会社リクルートの調査によると、ZEHを「知っている」と答えた人の約7割が導入を検討し、そのうち約4割が実際に採用しています。加えて、ZEHの導入により平均で月7,754円、年間では9万円以上の光熱費削減が実感されており、経済的メリットも注目されています。

2030年の住宅はZEH水準が最低ラインに

2030年以降に新築される住宅では「ZEH水準の省エネルギー性能」が住宅選びの新たな基準になります。

政府は、2050年の脱炭素社会実現に向けて、ZEH普及を積極的に推進しており、2030年度からは新築住宅すべてにZEH水準の性能確保を目指す方針を示しています。あわせて、新築戸建ての6割に太陽光発電の設置を目指す方針も掲げられました。

これに先立ち、2025年4月からはすべての新築住宅に「省エネ基準適合」が義務化されます。制度改正により、最低限の基準を満たさない住宅は原則として建てられなくなり、補助金などの支援も受けられません。また、省エネ性能が不十分な住宅は、将来的に資産価値が下がったり、中古市場での選ばれにくくなったりする可能性もあります。

こうした動きを受け、ハウスメーカーや工務店でもZEHへの対応が進んでいます。2021年度からスタートした「ZEHビルダー制度」では、ZEH住宅の供給比率を一定以上にすることが求められるようになりました。2022年3月時点で、この制度に登録している事業者は全国で4,700社を超えています。

2030年には、基準を満たさない住宅が少数派となり、省エネ性能が高い家が当たり前の選択肢になると予想されます。

ZEH認定の4つの要件

愛猫家がこだわった2階リビングの塩系インテリアの家 青森県/タカヤマホーム(株)

ZEHとして認定を受けるには、国が定める4つの基準をすべて満たす必要があります。

それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。

1:強化外皮基準

まずクリアしなければならないのが「強化外皮基準」です。建物の屋根・壁・窓・断熱材など、住宅を外から包む部分(=外皮)の断熱性能を示す基準で、住宅の省エネ性能の土台とも言える要素です。この基準を満たしていなければ、たとえほかの基準をクリアしてもZEHとして認定されません。

断熱性能の指標となるのが「UA値(外皮平均熱貫流率)」です。UA値は、数値が低いほど断熱性が高いことを意味し、ZEHでは地域ごとに0.4〜0.6以下という厳しい基準が定められています。寒冷地域では、より高い断熱性能が求められるため、UA値の基準より低くなります。

2:基準一次エネルギー消費量を20%以上削減

ZEHに認定されるには、基準一次エネルギー消費量を20%以上削減する必要があります。これは、太陽光発電などでまかなえない分も含めて、設計段階から省エネ性能を高めることが求められるということです。

一次エネルギーとは、石油や天然ガス、太陽光といった自然界から直接得られるエネルギーを指します。これに対して、電気や都市ガスのように一次エネルギーを使って加工・変換されたものが二次エネルギーと呼ばれます。

ZEHでは、暖房・冷房・換気・給湯・照明といった住宅の主要な設備で使用されるエネルギーを、一次エネルギー換算で評価し、国の定めた基準値よりも20%以上少なくなるよう設計しなければなりません。

基準を満たすための代表的な手段が、太陽光発電システムです。発電した電力は家庭内で使用でき、余った分の売電も可能です。

3:再生可能エネルギーの導入

ZEHは、再生可能エネルギーの導入も必要です。再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、水力など、自然から得られ、枯渇しないエネルギー源を指します。

一般家庭で導入可能な再生可能エネルギーは、以下のとおりです。

・太陽光発電システム

・太陽熱温水器

・地中熱ヒートポンプ

・小型風力発電 など

評価のポイントは「どれだけ発電したか」ではなく「消費したエネルギーと創り出したエネルギーの差がどれだけ小さいか(実質ゼロに近いか)」です。

4:1~3の取り組みで一次エネルギー消費量を100%削減

ZEHでは、断熱・省エネ・創エネを組み合わせ、年間を通じて家庭で使用するエネルギーを、自家発電でまかない、実質的にエネルギー収支をゼロに近づけることが求められます。これにより、家計の負担を抑えながら、環境にもやさしい暮らしを実現できます。

ZEHの種類

ZEH住宅は、省エネルギーの達成度や地域に応じて5つのタイプに分けられます。それぞれの特徴や違いを詳しく紹介します。

ZEH

ZEHは、高断熱・高効率な住宅の設備によって一次エネルギー消費量を基準より20%以上削減します。さらに太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入することで、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下に抑える住宅を指します。

ZEH+

ZEH+は、ZEHの基準に加え、より高い断熱性能(断熱等性能等級6以上)と、省エネによる一次エネルギー消費量の30%削減が求められます。さらに「高度エネルギーマネジメント(HEMS)の導入」または「再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置」のいずれかを実施する必要があります。

Nearly ZEH

Nearly ZEHは、ZEHと同じく、一次エネルギー消費量を20%以上削減することが条件です。ただし、再生可能エネルギーによる創エネ分については、削減率が75%以上100%未満でも認められます。

主に、寒冷地や降雪量の多い地域など、太陽光発電による創エネ量の確保が難しい地域が対象です。

Nearly ZEH+

Nearly ZEH+は、ZEH+と同等の高性能な省エネ性能が求められる住宅です。ただし、対象となるのは主に寒冷地や積雪の多い地域など、太陽光発電による十分な創エネが難しいエリアです。

そのため、再生可能エネルギーを含む一次エネルギーによる削減率は、通常のZEH+が100%を求められるのに対し、Nearly ZEH+では75%以上で条件を満たすとされています。

ZEH Oriented

ZEH Orientedは、ZEHとほぼ同等の断熱性能や省エネ性能が求められる住宅ですが、再生可能エネルギーによる一次エネルギー消費量の削減は要件に含まれていません。

これは、主に都市部の狭小地や、建築基準法で定められた垂直積雪量が100cmを超える多雪地域が対象となっているためです。これらの地域では、屋根の面積や日照条件に制約があり、十分な発電量の確保が難しいケースがあります。

こうした事情を考慮し、再生可能エネルギーを導入していなくても、一定の省エネ基準を満たせばZEH Orientedとして認定されます。

ZEH基準を満たした住宅のメリット

ZEHは、環境対策だけでなく、毎日の暮らしを快適で安心、経済的にしてくれる住宅です。ここでは、ZEH住宅の代表的な4つのメリットを紹介します。

光熱費を抑えられる

断熱性の強化や省エネ設備の導入により、家庭内での電力消費を抑えられるため、光熱費の削減が期待できます。

さらに、太陽光発電を活用すれば、自家消費により電力会社から購入する電気を減らせるだけでなく、余剰電力の売電によって家計にプラスとなるケースもあります。

1年を通して快適に過ごせる

ZEH住宅は、高い断熱性と気密性により、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を1年通して保ちやすくなります。

たとえば、部屋ごとの温度差が少なくなるため「リビングは暖かいのに、廊下や脱衣所が寒い」といった不快感も軽減されます。

災害時でも電力を確保できる

災害による停電が発生しても、ZEH住宅なら電気のある暮らしを維持できます。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、自宅で電気を「つくり」「ためて」「使う」が可能です。日中に発電した電力を蓄えておけば、停電時でも照明・冷暖房・スマートフォンの充電・簡単な調理など、日常生活に欠かせない電力をまかなえます。

補助金が適用される

ZEH住宅は、国や自治体の補助金を活用することで、建築やリフォームにかかる初期費用を大幅に抑えられます。

たとえば、国が実施する「ZEH化等支援事業」では、基準を満たした住宅に対して数十万円規模の補助金が支給されます。さらに、一部の自治体では国の制度に加え、地域限定の支援策も用意されており、併用が可能です。

ただし、補助金を利用するには「ZEHビルダー」に登録された事業者へ設計や施工を依頼する必要があります。また、制度によって申請方法や募集時期も異なり、先着順や審査方式など、採択方式にも違いがあります。契約前にスケジュールや応募条件を確認しておきましょう。

こちらの記事では、2025年最新のZEH補助金額や応募要件を解説しています。 ぜひあわせてお役立てください。

まとめ

ZEHは「断熱」「省エネ」「創エネ」の要素を備え、エネルギーを自給できる次世代型の住宅です。

日々の光熱費を抑えつつ、災害時にも電力を確保できる点が魅力です。省エネ性能の高い住宅は、将来の資産価値にもつながります。ただし、ZEH使用であれば必ず快適に暮らせるわけではありません。気密性・断熱性のバランスや設計・施工の精度を考慮する高い技術力と実績を持つ施工業者を選ぶのが重要です。

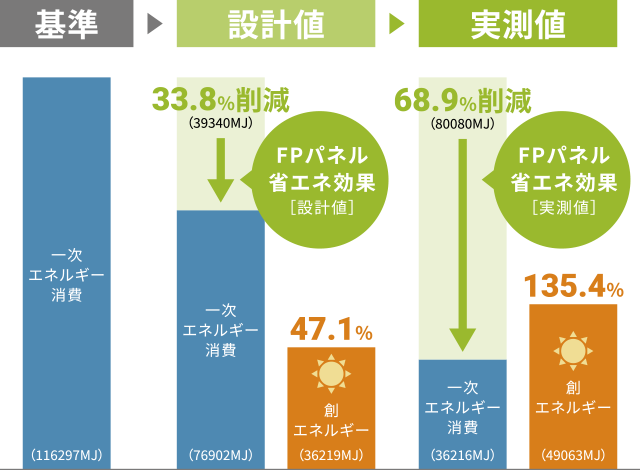

全国の「FPの家」加盟ビルダーは、ZEH基準を満たす高性能住宅を提供するだけでなく、地域の風土やご家庭ごとのライフスタイルにあった住まいを提案します。将来を見据え、省エネで快適な暮らしを実現したい方は、ぜひ「FPの家」をご検討ください。